扬州,国务院首批公布的历史文化史城,有着典型的江南水乡的宁静温婉,孕育了众多的文人先贤,创造了辉煌灿烂的历史文化。那些让扬州人民乃至全国人民引以为豪的政治文化名人,是中国历史文化的内涵与精髓。土木工程学院建工系教师在12月1日集体前往扬州,通过参观名人旧居、感受扬州人文氛围,以行促知、接受了一次历史爱国主义的教育。

首先我们来到了近代中国著名散文家、教育家朱自清的故居。朱自清祖籍浙江绍兴,但祖父、父亲皆定居扬州,本人又毕业于扬州八中(今天的扬州中学),后曾留校做教师,在扬州度过14个春秋,这里是他最眷恋的地方,因此自称扬州人。一如其文章的朴实无华,朱自清在扬州的故居位于老城幽深的小巷中。行走在曲折蜿蜒的砖路上,在指引牌的提示下,来到了隐匿在一片民房中的朱自清故居。

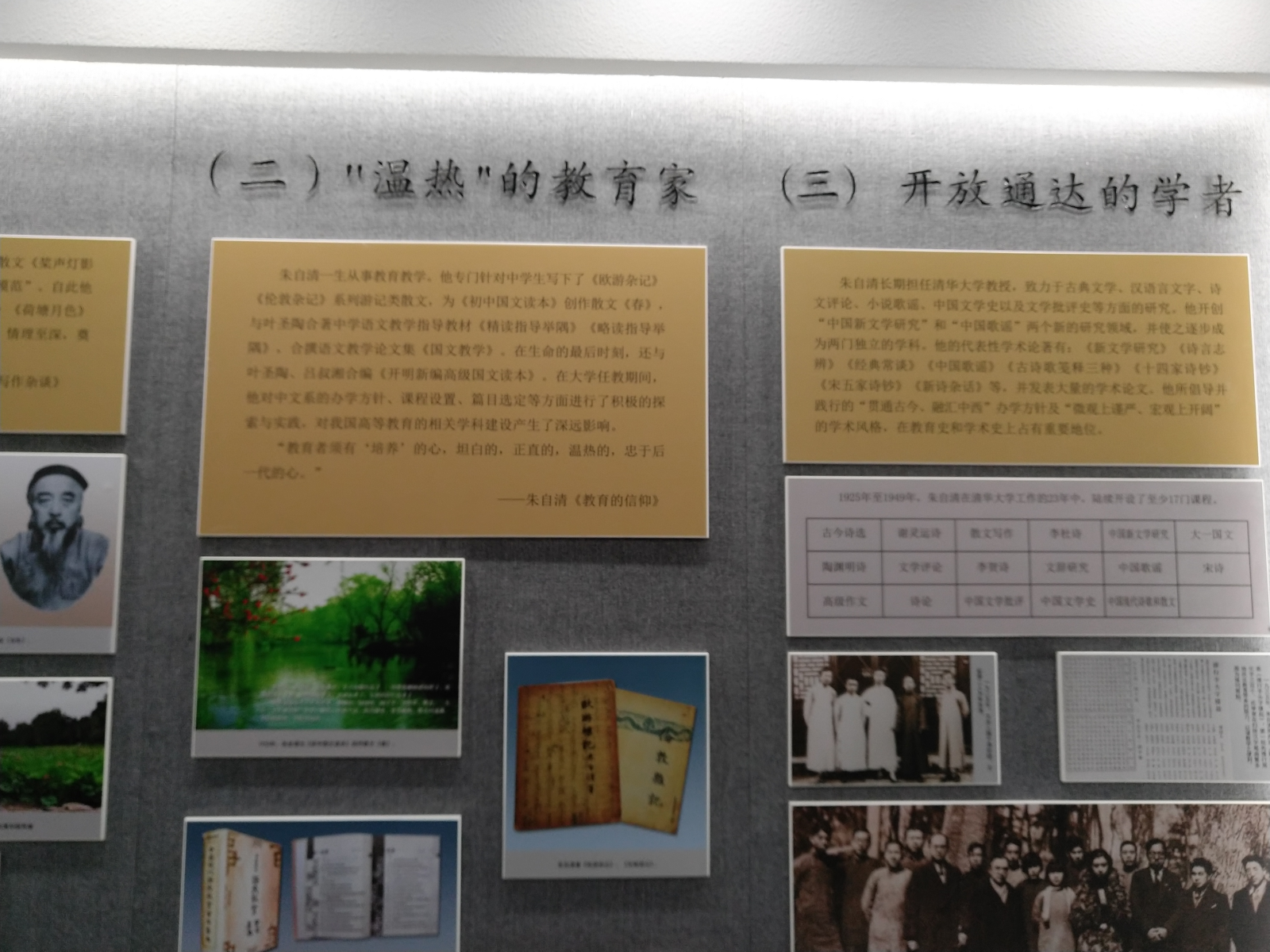

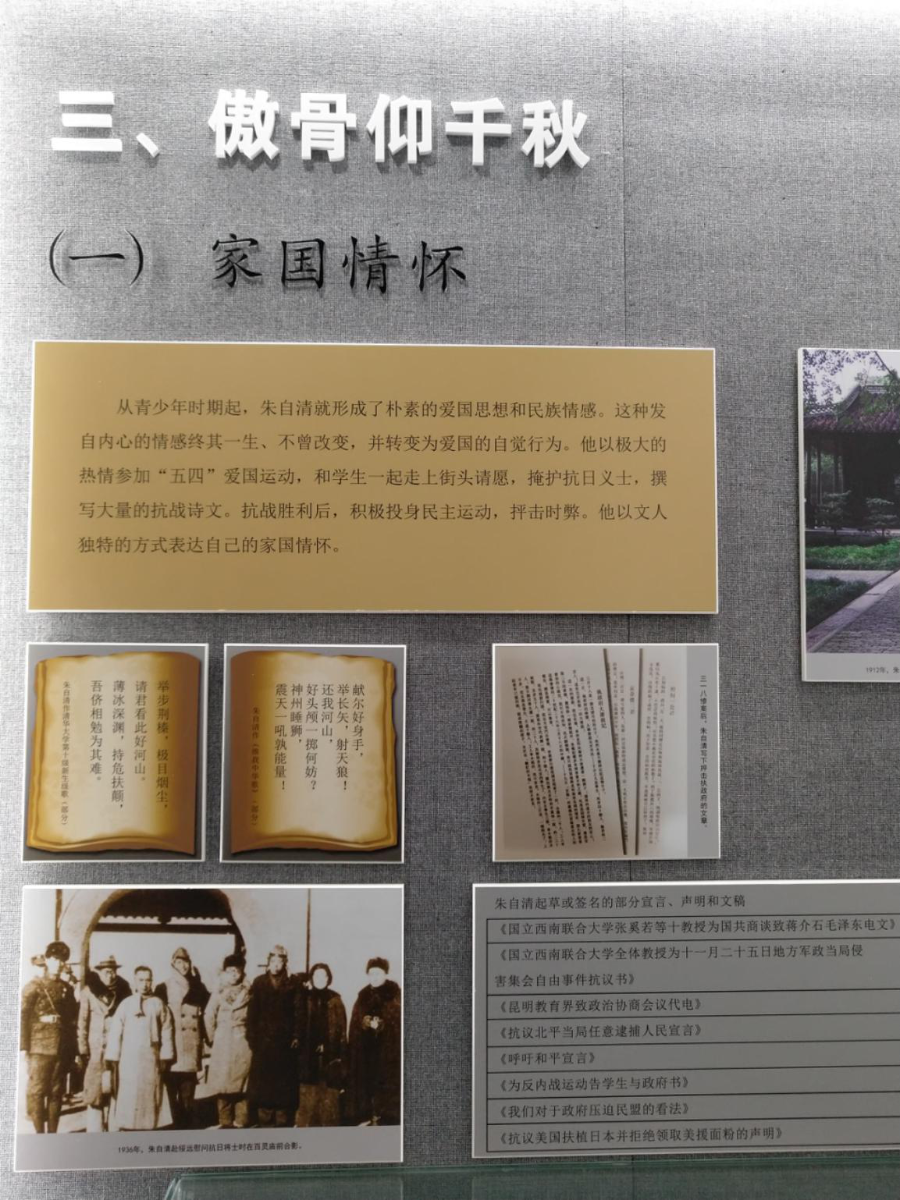

朱自清故居并不大、但布置的朴素整洁,屋内的陈设大体保留了朱老先生居住时的原样,是典型的扬州三合院式民间住宅。二进院为序厅和展厅,通过照片、资料和实物,褒扬了朱自清为人刚正不阿、为文严谨认真的一生。朱自清是中国新文学的开拓者,为新文学的发展作出了不可磨灭的贡献。1924年创作《绿》,1925年写下经典名篇《背影》,1927年写下《荷塘月色》。除了修身著说外,朱自清将毕生精力投入到大学教育中。1925年经俞平伯、胡适介绍至清华大学任国文教授;1930年任清华大学中文系主任,并在燕京大学兼课;1934年兼任清华大学图书馆代理主任;1937年抗战爆发,朱自清主持清华、北大、南开三校联合组成长沙临时大学中文系(即后来的西南联合大学);抗战胜利后回北京,重任清华大学中文系主任。为维护中国人的尊严,贫病交加的朱自清先生毅然在拒领美国救济粮的名单上签字,于1948年8月12日辞世,终年51岁。我党的领导人毛泽东和江泽民对朱自清先生都有着高度评价。毛泽东在《别了,司徒雷登》中写道:“朱自清一身重病,宁可饿死,不领美国的救济粮。我们要写朱自清颂,他表现了我们民族的英雄气概。”

通过观看陈列,大家感受到了朱自清先生的才华与风骨。他身上集中体现了中国知识分子最珍视的民族气节。正如“自清”二字,朱先生一生保持了清正不屈的品格。虽然身处乱世,但朱先生并没有甘于偷生,而是以振兴文化为己任,推动教育事业的发展。正如橱窗里的一句话“清芬正气传当世”,虽然朱自清先生“匆匆而去”但“背影长留”,他的作品和风骨激励了一代又一代知识分子。屋子不大,却承载着一个爱国知识分子的巨大力量,带给我们宝贵的精神财富,也让参观的我们受到了一次精神的洗礼。

参观完朱自清故居后,我们来到了江泽民出生地扬州东关。1926年,灾难深重的中国正是军阀混战时期;那一年8月,江泽民生于扬州田家巷一个书香满室的人家。5个子女中他排行第三,其名“泽民”取孔子“惠泽苍生”之意。东关街上曾居住过众多扬州文化史、扬州革命史中记载的著名人物,例如:江上青、刘文淇、金农、汪伯屏、何廉、熊成基、曹起浔等,走进这些陈年老屋,约略了解他们的生平经历,仿佛看到历史进程上很多真实而生动的细节。江家的宅第是一座中间带有天井的传统中式大院,房子上面有着精美的石刻,房子里面摆满了书籍和艺术品。江泽民的祖父江石溪是一位学者和商人,还是一名诗人、音乐家和热诚的民族主义者。尽管在江泽民只有7岁的时候,江石溪就去世了,但他的价值观和信念对他的家人却有着深远的影响。江泽民的叔父江上青是一名革命先烈,长期致力于抗日救国、统一战线的工作,于1939年7月29日遭到地主反动武装袭击,壮烈牺牲,年仅28岁。在祖父的葬礼上,江上青吟诵了一首自己写的诗,其中两句“常存济世心,向无凌人志”,反映了家族不为名利、忧国忧民的家风。在家庭的熏陶下,江泽民一直很喜欢爱国主义诗文,并从小接受了良好的古典哲学教育、树立了远大的革命志向,这些无疑都为今后他接受马列主义教育、走上革命道路奠定了基础。

漫步在灰砖石路之间,感受着历史在扬州城留下的点点印记,大家感受颇深。从朱自清、江上青、江泽民……这些扬州名人身上,可以看出知识分子的青云之志和浓浓的家国情怀。正是有了这些精神力量,才支撑着一代又一代知识分子前赴后继、不断为民族解放和人民幸福而努力奋斗。相比为革命奉献一身的仁人志士所处的年代,现在的我们处于一个非常幸福的时代。作为大学教师应该秉持中国优秀知识分子的宝贵品德,时刻牢记自己教书育人的使命,以振兴中华为己任,将日常的工作同建设美好的家园、建设强大的祖国联系起来,忠于职守、克己奉公、服务人民、服务社会,为实现中华民族的振兴尽一份自己的力量!

(供稿:赵志峰;编辑:周鹏)